Il fenomeno del bradisismo continua a destare preoccupazione nella popolazione flegrea; dal mese di Agosto si evidenzia un rallentamento nel tasso di deformazione con una media di sollevamento massimo 10 mm/mese al Rione Terra e con un numero di eventi sismici in diminuzione rispetto ai picchi di Maggio 2024 e l’estate 2023.

Nei bollettini dell’Osservatorio Vesuviano oltre alla deformazione e alla sismicità, si fa riferimento ai parametri geochimici: Ho ritenuto utile intervistare il dott. Chiodini che vanta numerose pubblicazioni scientifiche in questo settore di ricerca con particolare riferimento ai Campi Flegrei ed al bradisismo.

Breve curriculum del Dott. Giovanni Chiodini

1979 laurea in Scienze della Terra

1980-1981 geochimico c/o AQUATER (ENI)

1981-1985 geochimico c/o Geotermica Italiana s.r.l.

1986-1997 tecnico laureato c/o il Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia

1994 ‘Minguzzi’ reward (scientific production in geochemistry, SIMP)

1997-2000 professore Associato di Geochimica,c/o Osservatorio Vesuviano

2001-2014 direttore di ricerca c/o INGV, sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano

2015-2022 direttore di ricerca, c/o INGV, sezione di Bologna

1997-2013 responsabile della sorveglianza geochimica dei vulcani campani

1986-2013 responsabile di numerosi progetti scientifici

2003-2008 corso di rischio vulcanico c/o Università di Perugia

2004-2011 “Editor in chief” della rivista scientifica “Journal of Volcanology an Geothermal Research” (Elsevier)

2011-2014 presidente della commissione sui gas vulcanici (CCVG) della IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior)

2022 In pensione da Novembre 2022

Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali (197 sono riportate nel sito SCOPUS) con elevato numero di citazioni (~12000 secondo SCOPUS)

***

Prima di iniziare questa intervista, vorrei sottolineare che i lavori fatti ai Campi Flegrei nascono dalla collaborazione scientifica con molti colleghi e mi riferisco in particolare al Dott. Stefano Caliro, al Prof. Alessandro Aiuppa, al Prof. Carlo Cardellini e a tutti gli operatori dell’Osservatorio Vesuviano.

Dott. Chiodini: il monitoraggio multiparametrico ai Campi Flegrei include diversi dati geochimici con misurazioni che risalgono almeno alla crisi dell’82-84. Cosa si può ricavare da essi?

Una crisi vulcanica è spesso generata da masse magmatiche che risalgono verso la superficie. Risalendo il magma rilascia parte dei gas che ha originariamente disciolti (H2O, CO2, gas dello zolfo, ecc.). La sorveglianza geochimica è almeno in gran parte dedicata al riconoscimento dei segnali che questi gas provocano nei sistemi idrotermali situati nelle zone sommitali degli apparati vulcanici.

Nel caso dei Campi Flegrei, caratterizzati dalla presenza di emissioni gassose (Solfatara di Pozzuoli, Pisciarelli ecc.) la geochimica dei fluidi può rispondere a queste domande:

1) Il sistema idrotermale che alimenta le fumarole si sta scaldando durante questa crisi?

2) Quanto gas ed energia termica è emesso dalla Solfatara? Questi flussi stanno variando?

3) l’origine dei fluidi emessi dalle fumarole della Solfatara sta cambiando nel tempo?

Alle prime due domande abbiamo provato a rispondere in diversi lavori pubblicati a partire dal 2000. In particolare qui voglio riferirmi al lavoro “Hydrothermal Pressure-Temperature Control on CO2 Emissions and Seismicity at Campi Flegrei (Italy)” pubblicato nel 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027321000743

In questo lavoro confrontiamo:

(a) le temperature e le pressioni del sistema idrotermale stimate sulla base di geotermometri e geobarometri gassosi (composizione delle fumarole campionate mensilmente);

(b) le misure dell’emissione diffusa di CO2 idrotermale dai suoli della Solfatara (campagne di misura con frequenza mensile);

(c) differenti segnali legati alle quantità di gas emessi dalle fumarole (‘rumore sismico’ e concentrazione di CO2 in aria misurate in continuo da stazioni ubicate presso le fumarole di Pisciarelli);

(d) il numero di terremoti.

Lo studio, che riguardava il periodo 2010-2020, ha dimostrato come tutti i parametri considerati seguivano la stessa linea evolutiva ovvero aumento delle temperature e pressioni, dei flussi di gas, dei terremoti (vedi Fig. 6 del lavoro). Da notare che quel periodo di riscaldamento, pressurizzazione, aumento dell’emissione e della sismicità osservato prima del 2020 ha anticipato il peggioramento della crisi avvenuto negli anni successivi e caratterizzato da terremoti più numerosi ed energetici e da deformazioni più marcate.

Nello stesso lavoro abbiamo proposto un modello concettuale del processo (sketch di Fig. 7 nel lavoro): l’aumento contemporaneo dei differenti parametri era causato da quantità crescenti di gas ‘magmatici’ iniettati alla base del sistema idrotermale della Solfatara. L’aumento della sismicità di quel periodo era quindi legato alla pressurizzazione del sistema idrotermale e dei livelli alla sua base.

La terza questione, quella sui cambiamenti nell’origine dei fluidi emessi, è ad esempio affrontata nel lavoro appena uscito su Nature Geoscience (“Escalation of caldera unrest indicated byincreasing emission of isotopically light sulfur”),

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01632-w

Alla Solfatara ci sono evidenze a partire dal 2018-2020 di un maggior contributo di gas magmatici ed in particolare di zolfo magmatico.

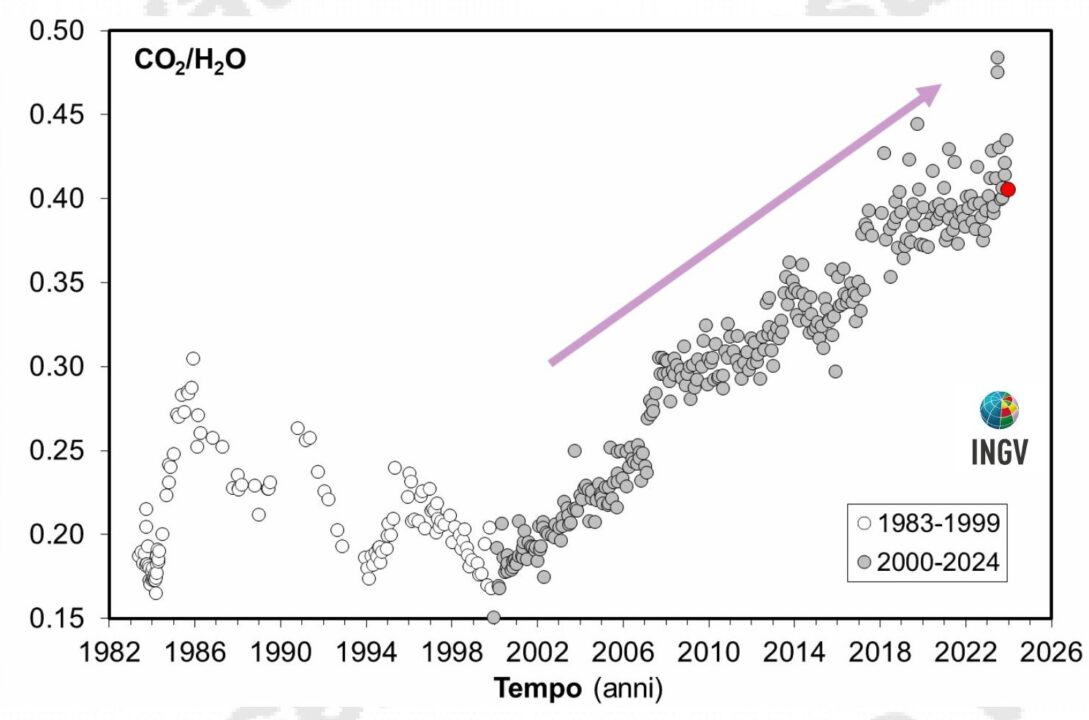

L’Osservatorio Vesuviano pubblica bollettini mensili

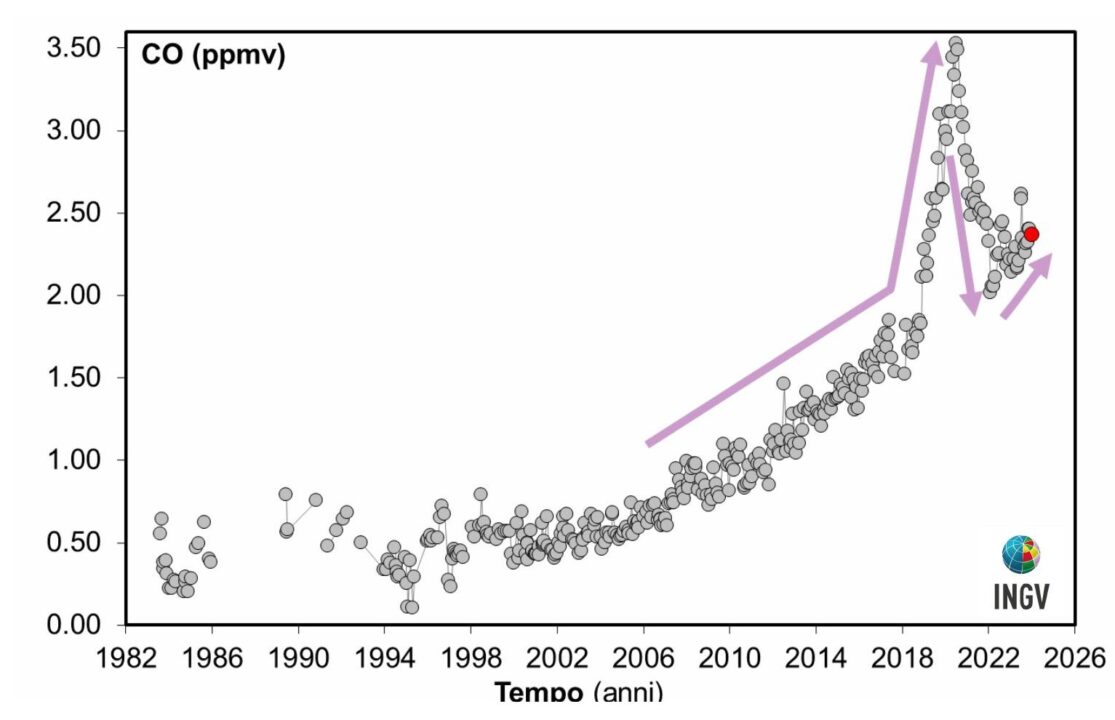

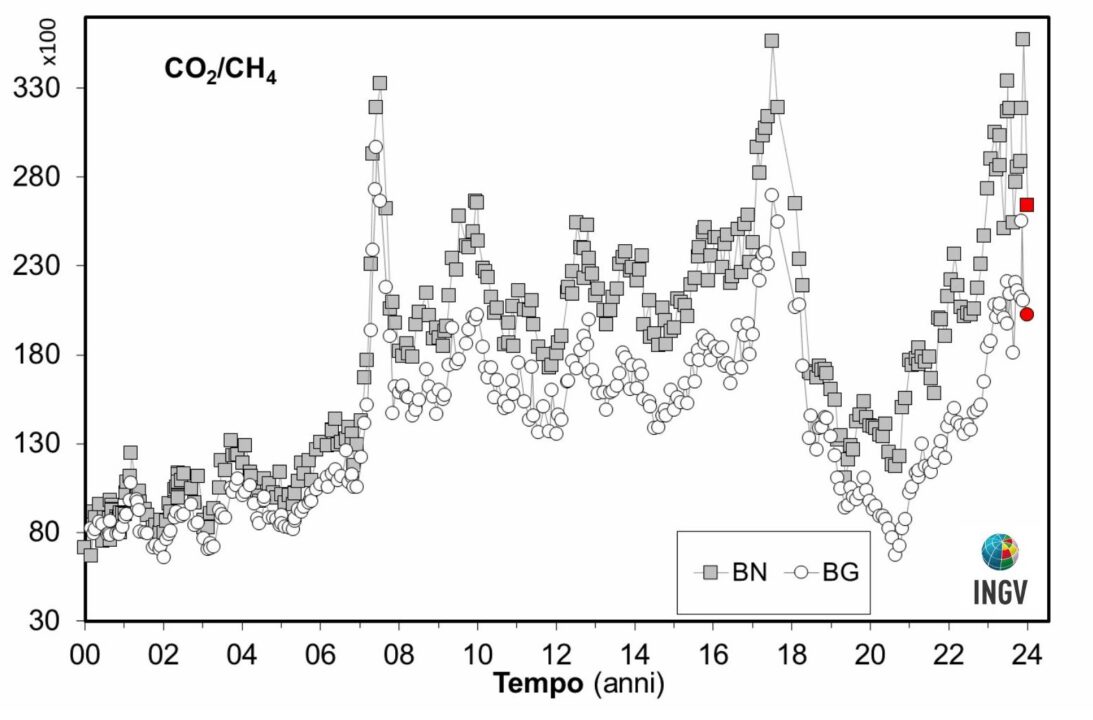

sullo stato dei Campi Flegrei in cui inserisce anche alcuni grafici sulla geochimica delle fumarole più attenzionate (zona Solfatara -Pisciarelli). Il rapporto CO2 /H2O,

la concentrazione di CO (monossido di Carbonio) di una fumarola della Solfatara, a partire dagli anni 80

e le variazioni nel rapporto CO2 / CH4 . dal 2000.

Osservando i primi due grafici si evince che nell’attuale “unrest” entrambi hanno mostrato un trend ascendente ma il rapporto CO2/ /H2O non ha evidenziato i picchi nell’anno 2020 riscontrabili nella concentrazione di CO (monossido di Carbonio). E’ possibile dare una spiegazione di questo differente comportamento?

Ovviamente il picco del CO registrato nel 2020 non è passato inosservato ma, a dire la verità, ancora non c’è una spiegazione soddisfacente (almeno per me). Aggiungo che picchi simili, sempre centrati nel 2020, sono stati osservati anche per altre specie gassose come H2 e CH4.(idrogeno e metano). Fra le possibili spiegazioni c’è quella dell’aumento di idrogeno, dovuto ad una maggiore condensazione del vapore acqueo, che avrebbe favorito la formazione di specie ridotte come CO e CH4.

Nel 2000 sembra evidenziarsi un graduale ma evidente incremento del rapporto CO2 /H2O circa cinque anni pima dell’inizio dell’Unrest ancora in corso. Lo si può usare come precursore? Possiamo darne una interpretazione?

Di fatto quel segnale che lei ha notato ha preceduto l’evoluzione del sistema avvenuta negli anni seguenti. Secondo la nostra interpretazione l’aumento del rapporto CO2 /H2O osservato a partire dal 2000 è legato a due processi: 1) l’aumento relativo di gas magmatici profondi più ricchi in CO2 e 2) la pressurizzazione del sistema idrotermale che favorisce la condensazione del vapore (diminuzione di H2O gassoso) e di conseguenza l’arricchimento relativo in gas non condensabili come la CO2.

Alla fine del 2012 gli organi preposti hanno stabilito il passaggio dallo stato di allerta verde (quiete) a giallo (attenzione) Ci sono stati dati geochimici significativi a supporto di tale decisione?

Nell’ Agosto 2012 insieme a colleghi dell’Osservatorio Vesuviano pubblicammo sulla rivista Geology il lavoro “Early signals of new volcanic unrest at Campi Flegrei caldera? Insights from geochemical data and physical simulations” (“Primi segnali di un nuovo‘risveglio’ vulcanico nella caldera dei Campi Flegrei? Approfondimenti da dati geochimici e simulazioni fisiche”).

I risultati di questo lavoro multidisciplinare, ma fortemente basato su dati geochimici, hanno contribuito al passaggio dei Campi Flegrei da ‘verde’ a ‘giallo’. Mi ricordo che a fine 2012 fui chiamato dalla Protezione Civile per illustrare il lavoro sopracitato. Il link al lavoro è:

Purtroppo questo lavoro non è open access e quindi non gratuitamente disponibile

Ci può dare ulteriori semplici delucidazioni sull’ultima pubblicazione resa nota di recente sull’incidenza dell’H2S negli ultimi anni?

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01632-w

Credo che spiegazioni semplici, per quanto possibile, siano contenute nel comunicato fatto dall’INGV a cui rimando i lettori

A conclusione di questa intervista è mio dovere ringraziare il Dott. Chiodini per la disponibilità e la cortesia, inoltre ringrazio i colleghi da lui menzionati e non per ultimo il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano (sede INGV di Napoli) Dott. Mauro Di Vito.