Nei Campi Flegrei prosegue la crisi di bradisismo iniziata alla fine del 2005: al momento, il sollevamento totale massimo è di poco più di 140 cm.(nella zona del Rione Terra) Ciò è successivo ad una subsidenza complessiva di circa 95 cm iniziata dopo la crisi dell’82-84. In questo modo attualmente il suolo è più in alto rispetto alla crisi precedente di circa 45 cm.

Si evidenzia che la pressione interna è più elevata del passato e che il sistema evolve in una fase mai sperimentata dopo l’eruzione del Montenuovo avvenuta nel 1538.

In generale, dopo una subsidenza pluricentenaria successiva all’eruzione del Montenuovo, l’area flegrea ha iniziato una nuova fase di sollevamento, sia pur in maniera intermittente, a partire dagli anni 50 .

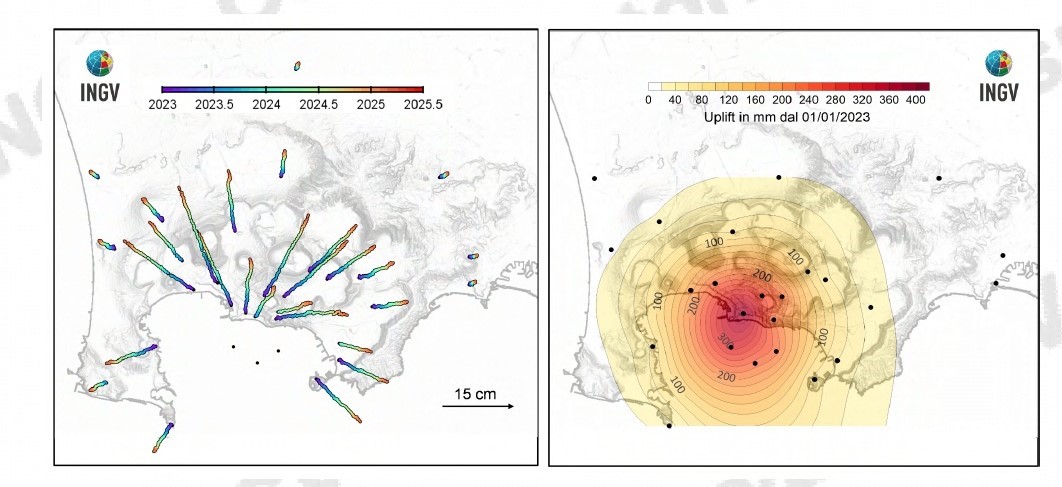

E’ necessario precisare che complessivamente la deformazione del suolo sta assumendo forma pressochè costante sia nel suo movimento verso l’alto, sia durante i periodi di subsidenza, ciò indicherebbe una sorgente di spinta immobile. Attraverso i bollettini emessi mensilmente dall’Osservatorio Vesuviano si evince come l’inarcamento del suolo sia più elevato al sensore RITE al Rione Terra e si presume che la massima deformazione sia a pochi metri a mare .

Già nel porto di Pozzuoli e a via Napoli si misura un sollevamento minore che è ancor di più basso allontanandosi ulteriormente. La deformazione degrada radialmente e subito abbastanza velocemente dimostrando che la sorgente di spinta non è molto estesa.Nei sensori ancor più distanti da RITE si conferma una minore deformazione fino ad essere quasi nulla, a Miseno, da un lato, e a Nisida, dall’altro lato. Anche verso Quarto accade lo stesso. E’ possibile consultare la seguente pubblicazione in merito:

https://doi.org/10.3390/rs13142725

Da qualche anno si evidenzia un’anomalia nella deformazione al sensore ACAE dell’Accademia Aeronautica con un tasso di deformazione minore di quello atteso. Ciò è presumibilmente un effetto locale ed oggetto ad approfondimenti. E’ possibile consultare una pubblicazione in merito:

https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.104060

Dagli spostamenti orizzontali del suolo, disposti in senso radiale, si dimostrerebbe l’ubicazione del massimo sollevamento dell’area. (vedi immagine in evidenza )

Il sollevamento produce degli sforzi di taglio con la manifestazione di terremoti lungo aree sismogenetiche ben note e attive già durante la crisi degli anni 80.

Possiamo schematizzare tali aree:

- Solfatara – Pisciarelli

- Bagnoli – La Pietra

- Lucrino

- Golfo – Baia

Si precisa che tale schematizzazione ha carattere esemplificativo.

Gli ipocentri sono confinati in gran parte entro i 3 Km di profondità. Più in basso le rocce risulterebbero a temperature tali da non poter assumere comportamento rigido e quindi da non poter provocare scosse sismiche. Solo nel golfo verso Baia si registrano sismi un po’ più profondi. Ciò si spiegherebbe con un minor gradiente geotermico.

I terremoti sono in qualche modo direttamente proporzionali alla velocità di deformazione. In un articolo precedente avevamo osservato come, con un tasso di deformazione di 1 cm/mese di media, la sismicità fosse mediamente meno intensa. Ecco l’articolo:

Con un aumento della velocità di deformazione anche il numero dei terremoti incrementa e aumentano le magnitudo. E’ più probabile, quindi, che si possano avere eventi con Md >= 3 – 3.5.

Si fa presente che per l’area flegrea si utilizza la Md (magnitudo durata) secondo dei criteri esposti in un articolo divulgativo dell’INGV:

Il suolo non si solleva con andamento lineare, a volte può decellerare, altre volte accelera anche con spinte vigorose rispetto all’andamento dell’attuale crisi in atto dal 2005. Tale comportamento si riflette nella sismicità con eventi i cui meccanismi di rottura non sono prevedibili.

L’improvviso sollevamento di 1 cm in poche ore tra il 15 e 16 Febbraio ha prodotto uno “sciame sismico” (secondo le modalità di comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano) di oltre 650 eventi all’interno del quale si sono prodotti due terremoti di Md più elevata (3.9) uno con epicentro nel golfo verso Baia, l’altro nella zona Solfatara Pisciarelli, quindi in aree sismogenetiche diverse.

(Una situazione analoga si era sviluppata tra il 21 e il 23 Settembre 2023 con un sollevamento improvviso di 1 cm con una sismicità significativa, considerando tra l’altro che in quel periodo il tasso di deformazione medio era di 1.5 cm/mese )

Nello scorso Febbraio sono stati registrati 9 sciami sismici (secondo le modalità di comunicazione dell’OV) in un periodo dove complessivamente la velocità di deformazione risultava in aumento. Il sollevamento complessivo è stato di 2 cm, che ha fatto seguito a quello di Gennaio di 1.5 cm.

(fonte bollettini mensili di Gennaio e Febbraio dell’OV https://www.ov.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-infrastrutture/bollettini-tutti/bollett-mensili-cf/anno-2025-3 )

Nelle prime settimane di Marzo la velocità ha continuato ad essere più sostenuta rispetto al periodo Agosto – Dicembre 2024, (1 cm /mese di media) ciò fino al giorno 13 quando nell’area di Bagnoli si è prodotto l’evento più energetico mai registrato con Md=4.6+-0.3 . Si deve precisare che si è trattato della sovrapposizione di due eventi con epicentri ravvicinati. Nei due giorni successivi sono stati registrati altri due terremoti con Md>3. Da allora si sta assistendo ad un rallentamento sia nella velocità di deformazione che nella sismicità complessiva

(fonte Bollettino settimanale dell’OV del 25 Marzo con dati fino al 23 Marzo https://www.ov.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-infrastrutture/bollettini-tutti/boll-sett-flegrei )

Possiamo dire che l’intera sequenza di eventi del mese di Febbraio fino al 15 Marzo ha attivato in modo significativo più aree sismogenetiche all’interno della caldera in accordo con il modello vulcano – tettonico.

Ritengo opportuno evidenziare un articolo pubblicato su INGVvulcani il 3 Febbraio sugli Sciami sismici

Le litologie flegree hanno caratteristiche estremamente disomogenee e quindi possono rispondere in modo differente alle sollecitazioni. Talvolta si producono rotture a bassa energia magari con sismi multipli raggruppati in sequenze, altre volte abbiamo terremoti più energetici quando le rocce sono in grado di resistere a sollecitazioni maggiori: fratturandosi rilasciano l’energia accumulata.

Durante la crisi 82-84 la velocità di sollevamento era di gran lunga più elevata con punte anche di 13 cm/mese. Tuttavia l’energia cumulata totale è stata minore rispetto agli ultimi anni di questa fase del fenomeno. Come mai? Una spiegazione può essere data attraverso un modello proposto dal Prof De Natale (Dirigente di Ricerca dell’Osservatorio Vesuviano): Egli aveva ipotizzato fin dal 2017 che con l’approssimarsi e il superamento del livello di sollevamento massimo del 1984 avremmo avuto un incremento della sismicità sia in frequenza di accadimenti che in magnitudo.

Di seguito la pubblicazione di riferimento:

(Kilburn, C. R. J.; De Natale, G; Carlino, S. Progressive approach to eruption at Campi Flegrei caldera in Southern Italy, Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms15312, 2017.)

e un’intervista in cui si fa riferimento al modello succitato:

Le prime fasi di sollevamento del secolo scorso non hanno prodotto sismicità significativa; essa è comparsa durante la crisi dell’82-84. (Negli anni 70 la velocità di sollevamento è stata elevata). Si può affermare che il progressivo aumento degli sforzi di taglio ha raggiunto il limite di rottura delle rocce. La successiva subsidenza avuta tra il 1985 ed il 2005 circa, ha permesso una discreta diminuzione della pressione del sistema. Con la ripresa del sollevamento, inizialmente la sismicità è stata limitata, si sottolinea che anche la velocità di deformazione risultava bassa. Con l’avvicinamento, il raggiungimento e superamento del livello massimo del 1984, la sismicità è progressivamente aumentata perché ha raggiunto e superato i livelli di sforzo precedenti, rilasciando una significativa energia sismica.

Si precisa che sia la deformazione del suolo flegreo che la sismicità sono effetti di un fenomeno complesso, le cui cause sono da ricercare in un disequilibrio del sottosuolo con approfondimenti a cui si rimanda in un prossimo articolo.