Per loro abbiamo trascorso notti insonni. Per loro abbiamo scritto versi, frasi, canzoni d’incomparabile bellezza. Per loro abbiamo affrontato il freddo o il caldo, rincorrendole di giorno, sperando in un sorriso, o di notte, sperando in un bacio.

Sono le donne. Le donne rivestono un ruolo di rilievo nella poesia Napoletana, da Di Giacomo a Ferdinando Russo, da Libero Bovio a Vincenzo Russo, da Totò a De Filippo, tutti ne hanno decantato la bellezza, la dolcezza e l’importanza per la vita di un uomo.

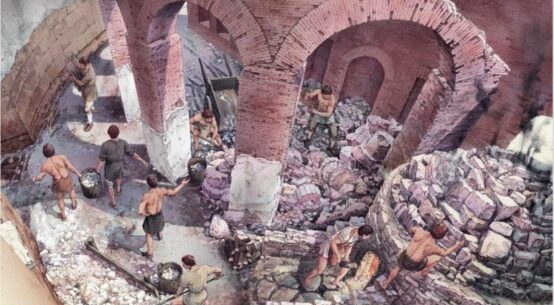

Nel XII secolo, nacque a Napoli una nuova forma d’espressione poetica-canora: la serenata. Di sera, i versi degli amanti riempivano la fresca aria notturna, causando talvolta dei malumori.

Esplose per tutta la città con una tale forza, che il re Federico II dovette emanare un decreto in cui la vietava severamente, per consentire al popolo di riposare la notte in tutta tranquillità.

A nulla valse il decreto dell’imperatore e dei suoi successori; quello Napoletano, è un popolo che nasce dal fuoco e dall’amore, troppo libero per sottostare alle regole, continuò quindi a esercitare la sua arte.

L’amante si recava dalla sua amata, e sotto la sua finestra le decantava versi improvvisati, al chiaro di luna, attirando lo sguardo compiaciuto di lei.

Con il trascorrere del tempo, la serenata acquistò uno stile più dettagliato, al declamatore si associarono tre strumenti musicali: una chitarra, un mandolino e uno strumento a fiato. I versi venivano musicati, il gruppo, all’insaputa della donna a cui era dedicata la serenata, si recava da lei intonando un verso iniziale, seguito da tre canzoni. Di seguito, una poesia con cui il declamatore apriva la serenata. Ancora oggi, anche se non da tutti, tale testo viene declamato prima delle canzoni.

Palazzo, bbona sera e bbona notte,

chist’ uocchie mieje non hanno durmuto ancora.

Ve so benuto a cantà, viso sereno:

ca da poco tiempo ce haggio spiso ammore.

No’ me so nnammorato de le ricchezze.

Manco le rrobbe toje me fanno gola:

so nnammurato de le tue bellezze,

il tuo parlare mi sazia e mi onora.

La serenata con il trascorrere dei secoli, cadde in disuso, a sostituirla in parte fu la poesia, che i poeti declamavano alle loro amate, sia in forma anonima, sostituendo il vero nome dell’amata con uno di fantasia, sia in forma originale.

T’aggio vista affacciata ‘o balcone,

cu n’aria fina, senza culore,

addo ‘o mettiste allora chistu core,

steva ncartato o dint’a na canzone?

‘Ncuorpo a me te dicette bonnì,

pe’ scuorno aggio taciuto chesta vocca,

‘o sguardo tuoie stavota nun me tocca,

dimme tu si me ne pozzo pur’ì.

Quanti vvote l’anema mia t’aggio lassata!

Fors’era poco, oppure ‘o gesto nun t’è piaciuto,

chist’ammore ‘nzieme a te mo se n’è ghiuto,

lassanno ‘mpietto a me sta serenata.

Serenata silenziosa, è il titolo di questa mia poesia, che racchiude in sé i tratti caratteristici di una serenata, e quelli di una comune poesia dedicata a una anonima amata, che in questo caso, non ha voluto corrispondere ai sentimenti dell’amante, cioè il sottoscritto, lasciando quest’ultimo con il cuore gonfio di dolore, un dolore così greve da non consentirgli di aprir bocca per dedicarle una serenata.

Il massimo esponente della poesia Napoletana: Salvatore Di Giacomo, ci ha lasciato dei stupendi versi dedicati alle donne. Molte di queste donne, erano frutto della sua fantasia. Non le amò realmente tutte: si fidanzò con Elisa Avigliano nel 1905, e la sposò undici anni dopo, a 56 anni. Era un uomo di elevata moralità, un aneddoto ne testimonia la stimata purezza: prossimo al matrimonio, egli si trovò a dover allestire la casa ove sarebbe andato a vivere con la futura moglie. Dovendo acquistare la camera da letto, chiese a un amico di accompagnarlo, poiché da solo, si vergognava.

Dimme, dimme a chi piénze assettata

sóla sóla, adderèto a sti llastre?

‘Nfacci’ô muro ‘e rimpètto, stampata,

véco n’ómbra, e chést’ómbra si’ tu.

Frésca è ‘a nòtte, na luna d’argiénto

saglie ‘nciélo e chiù ghianca addevènta.

E nu sciato, ògne tanto, d’o viénto

‘mmiéz’a st’aria se sènte passà.

Ah, che nòtte, ah, che nòtte.

Ma pecché nun t’affacce?

Ma pecché, ma pecché me ne cacce,

Catarì’, sènza manco parlá?

Le tre strofe precedenti, fanno parte della poesia, poi musicata, di Salvatore Di Giacomo: Serenata Napulitana, in cui la poesia, appunto, si fonde con la musica, diventando una serenata.

Qui vediamo che il nome della protagonista scelta dal poeta è: Catarì, ossia Caterina. Di Giacomo adopera questo nome anche in un altro suo testo molto famoso, la bellissima poesia: Marzo.

Marzo: nu poco chiove,

e n’ato ppoco stracqua:

torna a chiovere, schiove,

ride ’o sole cu ll’acqua.

Mo nu cielo celeste,

mo n’aria cupa e nera:

mo d’ ’o vierno ’e tempeste,

mo n’aria ’e primmavera.

N’auciello freddigliuso

aspetta ch’esce ’o sole:

ncopp’ ’o tturreno nfuso

suspireno ’e vviole…

Catarì!… Che buo’ cchiù?

Ntienneme, core mio!

Marzo, tu ’o ssaie, si’ tu,

e st’auciello song’ io.

Leggendo questo testo con molta attenzione, ci si può sentire quasi cullati da una giornata piovosa, osservando il poeta che diventa un uccellino freddoloso in attesa che esca il sole, cioè che il suo amore trovi definitivamente una tanto sospirata pace, mentre la sua amata è Marzo, ossia una donna confusa, divisa. Tornando di nuovo alla serenata, la sua stella iniziò a offuscarsi molto lentamente nei secoli, forse a causa di un nuovo corso sociale, anche il popolo Napoletano infatti, pur mantenendosi radicato nella sua forma naturale, ha subito le varie influenze dei popoli dominanti: Francesi e Spagnoli ad esempio.

La poesia sostituì almeno in parte la serenata. Gli innamorati si scambiavano in segreto, biglietti con dediche, illustri poeti pubblicavano i loro testi sui più importanti quotidiani della città, come il Mattino, e così come fu per la serenata, anche la poesia Napoletana visse un periodo d’oro, che attraversò la seconda metà dell’ottocento fino ai primi anni cinquanta del novecento.

Scetate porta ‘nzeriosa,

arapete e famme trasì,

stammatina aggio purtato ‘na rosa,

pe’ chella bella ca se chiamma Nannì.

Ah che priezza ca sento ‘int’ ‘o core!

P’’a speranza sultanto da vedè,

tengo ‘mpietto ‘na fronna ‘e calore,

forse Nannina nun ne vò cchiù sapè?

Fa ambresso porta a t’arapì,

aggio vista Nannina affacciata,

dincello, ca ccà fore ce stong’i’,

ca l’aspetto cu sta rosa affatata.

Un mio componimento dal titolo: Rosa a Nannina. In cui Anna, Nannina, diventa la protagonista di una storia in cui, l’amante si trova a pregare la porta d’ingresso di spalancarsi, poiché deve al più presto donare una rosa al suo amore, che ignara di ciò, si trova affacciata a una finestra.

Un altro poeta cui dobbiamo maggiori tributi per la qualità e la raffinatezza dei suoi versi, è Vincenzo Russo.

Egli cagionevole di salute, e appartenente a una famiglia poverissima, s’innamorò perdutamente di Enrichetta Marchese, figlia di un gioielliere e promessa sposa. Vincenzo non le confessò mai apertamente il suo amore, a causa delle sue condizioni sociali e di salute, morirà infatti giovanissimo a 28 anni. Tuttavia comunicherà il suo amore per Enrichetta in due bellissimi testi, poi musicati e divenuti colonne portanti della poesia e della musica Napoletana, anche se all’inizio non riscossero un notevole successo: J’ te vurria vasà e Maria Marì.

Notiamo in entrambi i testi, il tormento quasi nascosto dell’amante, nel voler svegliare e vedere la sua amata, in J’ te vurria vasà, ma quasi non osa nemmeno guardarla, tanto è il rispetto e l’amore che prova per lei, ma intanto egli s’innamora guardandola dormire su un letto di rose, desiderando di poter avere almeno un’ora per addormentarsi a lei accanto, bocca a bocca.

In Maria Marì, egli chiede alla finestra di aprirsi, e di far intervenire Maria, cioè Enrichetta, poiché troppe sono le notti insonni trascorse pensandola e amandola, e anche qui egli desidera starle accanto, dormire abbracciato al suo amore.

Ah… si putesse dicere

chello c’ ‘o core dice;

quanto sarria felice

si t’ ‘o sapesse dì!

E si putisse sèntere

chello c’ ‘o core sente,

dicisse: “Eternamente

voglio restà cu te!”

Ma ‘o core sape scrivere?

‘O core è analfabeta,

è comm’a nu pùeta

ca nun sape cantà.

Se mbroglia… sposta ‘e vvirgule…

nu punto ammirativo…

mette nu congiuntivo

addò nun nce ‘adda stà…

E tu c’ ‘o staje a ssèntere

te mbruoglie appriess’ a isso,

comme succede spisso…

E addio Felicità!

Questa era: Si’ t’ ‘o sapisse dicere, di Eduardo De Filippo. Il noto attore e commediografo, non usa spesso le rime incrociate divise in quartine, ma un fluente intreccio di assonanze, parole che si assomigliano nei suoni; qui si evince la natura discorsiva dell’artista, che preferisce spiegare, piuttosto che declamare, e qui ci spiega bene la difficoltà di un cuore nel comunicare il suo amore “ Se mbroglia, sposta ‘e vvirgule” una stupenda dedica a un amore, che vorrebbe suo, ma che soprattutto vorrebbe far capire quanto difficile sia parlare dell’amore; l’amore si fa.

Tu si ‘a cchiù bella cosa

ca tene stu paese,

tu si comm’ a na rosa,

rosa… rosa maggese.

Sti ccarne profumate

me metteno int’ ‘o core

comme fosse l’essenza,

l’essenza ‘e chist’ammore.

‘A cchiù bella, del nostro amato principe Antonio De Curtis: un testo meraviglioso dedicato alla sua bellissima compagna Franca Faldini. Il principe, ci ha lasciato dei versi d’amore di incontestabile fattura, in cui si evince il suo spirito romantico e allo stesso tempo passionale, come non ricordare la poesia dedicata agli innamorati: ‘A cunzegna.

‘A sera quanno ‘o sole se nne trase

e dà ‘a cunzegna a’ luna p’ ‘a nuttata,

lle dice dinto a’ recchia: I’ vaco ‘a casa,

t’arraccumanno tutt’ ‘e nnammurate.

Le donne, sono le vere protagoniste della poesia Napoletana, così come anche della musica. Ci ricordiamo di Libero Bovio e della sua: Reginella, o di quell’abile ricamatore di parole che è Raffaele Viviani, come Eduardo De Filippo, anch’egli attore di teatro, poeta e commediografo, che ci ha lasciato preziosi testi romantici dall’atmosfera sublime.

Sarebbe bello se noi come popolo di una grande città, potessimo riprendere l’antica usanza della musica e della parola Napoletana, racchiusa nelle poesie e nelle serenate. Presentatevi alla vostra innamorata o innamorato, con un prezioso testo scritto da voi in lingua Napoletana, prendendo forza dal nettare millenario delle nostre antiche radici. Fate risplendere ancora la bellezza della parola Napoletana, così come essa ha fatto risplendere noi negli anni, ovunque nel mondo. Vi saluto con affetto dandovi appuntamento al prossimo articolo, con un mio componimento dal titolo: Vocca ca parlate, cui elogio la bellezza della bocca dell’amata, bocca che tante cose belle sa dare, bocca da amare.

Vocca ca parlate,

quanti cose ca sapite fà!

Sulo aiere ce simmo lassate,

eppure ogge ve torno a penzà.

Vocca ‘e vase carnale e cianciose,

nzieme a vuie me cocco stasera,

accussì suonno ‘e rose e che rose!

Ca si’ pure è vierno, pe’ me è primmavera.